| 5線譜をなぞってみよう |

| まず 読みからはじめよう 吟ずる前に漢詩を朗読することが大切で、

詩の意味を充分理解し「抑揚(イントネ ーション)」を付けて 気持を込めて詩を読むと感情が入り、情景が浮かびやすい。

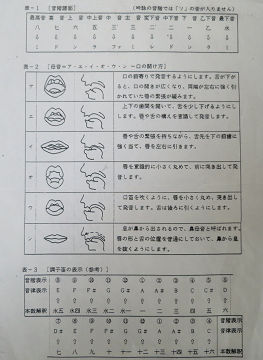

詠い方ですが、詩文には節(旋律・節調・節回し)をつけません。 大きな声で朗読し、 最後の言葉の母音を引いたり、揺ったりして節(旋律・節調・節回し) をつけます。歌を歌うのと違って言葉の一字一字に節をつけないので 簡単です。 |

ニ短調の楽譜です。 詩吟の音階は各流派とも同じ五音階一オクターブで 「ファ」音は半音低くなっています。 |

| 母音にかえる 詩吟は漢詩の一節を素読(音読)・朗読した後に 旋律(節調)をつけて吟じます。 例えば、「じんせい・ごじゅう〜(節調)、こお・なきを〜(節調)」というように、 、一節 の語尾の母音を延ばして旋律をつけて詠います。 この一節の語尾の母音を延ばす時に、 確実に母音だけを発声するようにすること を「母音にかえる」と言います。 あるいは「母音に返す」と言います 具体的には! 「じんせい・ごじゅう〜」の語尾は「う〜」ではなく「うう〜」と言うふうに 再度母音を押さえる。 こお・なきを〜の語尾は「を〜」ではなく「をお〜」で母音を押さえる。 「はず〜」の語尾は「ず〜」ではなく「ずう〜」で母音を押さえる。 ・・・と言う要領です。 |

|

言葉(子音)

聴き手に感動を与える上で棒読みならないように。 「抑揚(イントネーション)」と「アクセント」・・・(混同しやすい) 「抑揚(イントネーション)」 =言葉に詩情・感情を与え、 言葉を形容表現する手段です。 「アクセント」=聴き手に言葉の意味を正しく伝えるための 手段です。 |

| ポイント 発声の音程は主音(ミ)を基準にして、比較的低めの音程で行うと、母音の

共鳴状態が確認しやすくなりま

音節(拍) 直音と拗音ですね。 。 |