| 声のつくり方② | ||||||

| ■良い声と正しい声 自分に心地よく聞こえる声・・・・良い声・正しい声 ? 自分の声を録音して聞いて変だなと思うこと有りませんか? 通常人は自分の声を外耳から入ってきた振動と骨や筋肉から内耳に伝わる 振動が合わさったものを自分の声として聞いてます。それに対して、自分以外 人は外耳から入ってきた振動のみで聞いてます。 自分の声も外耳のみで聞いてみてください。 |

||||||

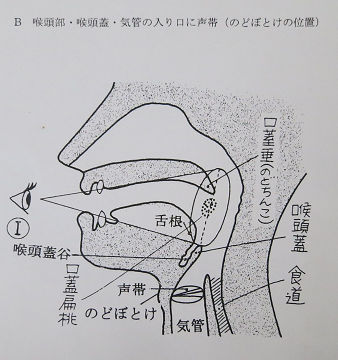

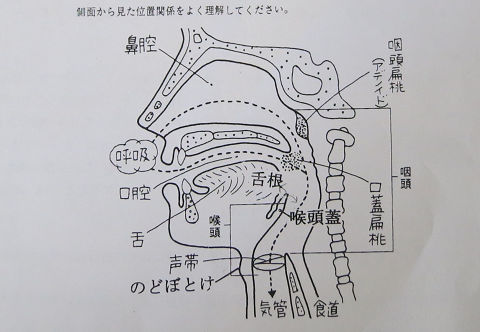

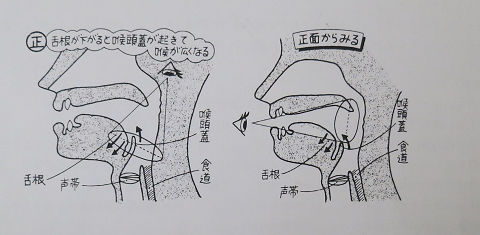

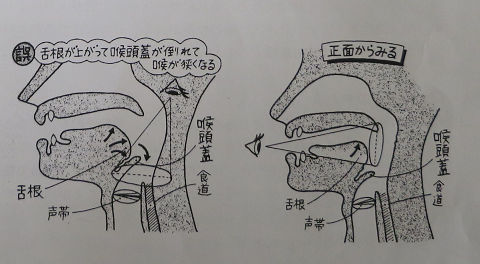

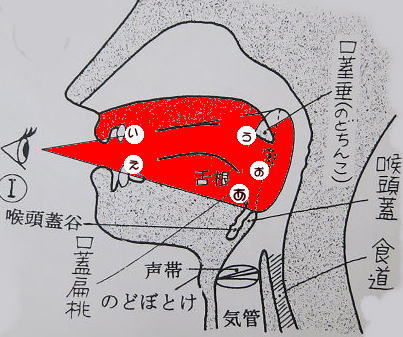

| ■響き 効率よく息を使って声帯を振動させ、共鳴腔全体に響かせてください。 喉頭・咽頭・口腔は鼻腔より大きい空間を有してます。 これを響かせて声を出せば 更に大きくふくよかな声をだせますね。 鼻腔共鳴を意識するあまり喉が上がり、詰まった状態では声は狭苦しく 窮屈でホールに響き渡る声は出せませんね。 母音は基本的に声帯の共鳴音ですが、発声する時に「口、鼻、気管、肺」

等の空洞を共鳴管として活用し、共振・共鳴させることで、より遠くまで通 る声、よりよく響く声を出すことができます。 |

||||||

| ■りきみと力 りきみを取るコツ。 どのくらいの力がりきみで、 どのくらいの力が力みでないか・・・加減が難しいですね。 訓練によって腹筋・背筋・などに必要な力を身に着け、 いつも自分の体や感覚と会話することが大事ですね。 ■喉詰め発声を克服しよう。 「まず広い喉ありき」と言う原則が大事ですね。 共鳴腔を広く保って声をつくり、理想の声に近づいてください。 ■母音の発声の練習 気道を開く(喉の力みを取る) 喉の力みを取り、気道が開いた状態で発声しましょう。

喉に力みがあると気道が狭まり、上ずった声になります。

「アのようなオ」「オのようなウ」「オのようなア」「アのようなエ」 「エのようなイ」「エのようなア」 発声練習で大切なのは、ゆっくりと連続的に「あ~」から「お~」に変えて ゆくことです。 次に有声子音の「ん」も加えて発声してみましょう。「あ~え~い~お~う~ん~」 ポイント 発声の音程は主音(ミ)を基準にして、比較的低めの音程で行うと、母音の

共鳴状態が確認しやすくなりますね。

■滑舌の練習

・一音一音を区切って発声することにより言葉の切れ(滑舌)が良くなります。 ・練習の仕方は「あいうえお」の口の形を強調しすぎるくらい意識しながら、 1音1音繰り返し発声します。

テンポは初めはゆっくりと練習し、慣れるに従ってテンポをあげていきます。 ・母音だけでなく子音も加えて50音の発声を行いましょう。

「あえいうえおあお」 「かけきくけこかこ」 「させしすせそさそ」

「たてちつてとたと」 「なねにぬねのなの」「はへひふへほはほ」 「まめみむめもまも」 「やえいゆえよやよ」 「られりるれろらろ」 「わえいうえをわを」 ■腹式発声法のメリット

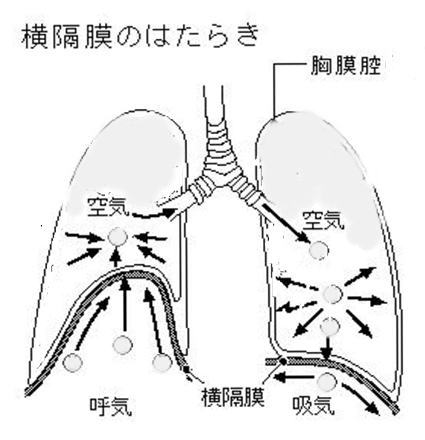

1)腹式発声法は 胸式発声法に比較して呼気、吸気の量が増大するため息が 長続きする。 2)腹式呼吸を行うと息継ぎ時の肩の上下動が防止でき、ブレスが安定する。

3)ブレスの音が出にくいので、マイクに呼吸音が入りにくい。・・・(息苦しそうに 聞こえない) 4)呼吸が安定するので落ち着いて吟じることができる。 5)母音をしっかり押さえて共鳴させると、よりソフトで、より太く、より遠くに響く

声が出せる。また、母音は息を声に変換する効率が高いので、無駄な息 を使わず、息切れしにくくなります。 ■腹式発声法のデメリット デメリットはありませんが、腹式発声法を身につけるには、練習(鍛錬)が必要です。 最初は意識して腹式呼吸を行っていても、息苦しくなると又胸式呼吸に戻っていることが多い。 人は寝ている時には無意識に腹式呼吸をしています。 寝床に入ってその感覚を身につけるとよい。 ■ブレスの時の留意点

1)息継ぎは腹を膨らませて「素早く、大きく」吸って、「ゆっくりと長く」吐き出す。

2)肺に空気をためよう、吸おう、と意識しないこと。

・肺に収まりきらなかった空気が次の第一声で一気に外へ出てしまい、息が

続かなくなる。 ・ブレスは、口を開けて腹筋でお腹を突き出すだけで自然に空気が肺に入っ てきます。 ・空気が肺にたまったら、腹筋を少々緩めても、たまった空気が漏れ出すこと はありません。 3)声を出そう出そうと意識しないこと。 ・声を出そうと意識すると、喉や口の周りに力が入り、上ずった声に成りやすい。 ・声を出す時は腹筋でお腹を押すだけです。 |

||||||

|

||||||

| 詩吟を始めよう ◇声って ◇声ってどうして出るの① ◇声ってどうして出るの② ◇腹式呼吸って ◇基本形 ◇五線譜をなぞるだけ ◇漢詩って 一歩リード ◇無声音とは |